8月18日

いつも『しのぶろぐ』を訪問下さり

ありがとうございます。

こちらは、昨年に引き続き3度目の

訪問である。宝塚に近い山の中腹に

位置する。施設に到着して、まずは

ラウンド。昨年よりも利用者さまの

表情が豊かで、発語が増えている。

接遇ができていない施設の特徴は

外来者に対して利用者さまが無反応

なことである。人と接することの楽しさ

や温かさをあきらめている証拠である。

こちらの施設は接遇委員会を立ち上げて頑張って

いる結果が出て、利用者さまの表情も穏やかで

外部者に対する反応も多い。

研修は昨年のバージョンアップ編である。

「視点を変える」「利用者様目線」

この2つをテーマにした。

演習の一つ。

毎日朝晩、亡くなったご主人の位牌に手を

合わせている利用者さまがいる。今日は

利用者さまの誕生日。担当職員がお祝いを

しようとショートケーキを1つ買ってきた。

皆で「おめでとう」と誕生日を温かく祝う。

さて、ここで問題です。

接遇は、目の前にいる人と最高の歓びを

作ることである。

他に何かできることはないでしょうか?

少し、考えてもらう。

ご家族に来てもらうのも一つの答え。

もっと大勢の職員でお祝いするのも答え。

ささやかなプレゼントを贈るのも答え。

どれも間違ってはいないが、それらは

職員の目線の答えといえる。

利用者さまならどうしたいだろうかと

考えるのが接遇である。

研修を受けていた一番前の新人職員の方が

こう答えた。「亡くなったご主人の分の

ケーキも買って、一緒にお祝いします」と。

良い新人が入ってきた。

詳しい説明は省くが。

朝晩、位牌に向かい手を合わせて会話を

するほど、利用者さまのこころの中には

ご主人がいる。ならば、ご主人と一緒に

自分の誕生日を祝いたいのではないだろうか。

その気持ちが分かることを、利用者さまに

『より添う』と言う。

研修後、接遇委員会のメンバーの方から

別室で相談を受ける。

いろいろアドバイスをした後、最終的に

お願いしたことは「委員のメンバーが

楽しんで活動しているかどうか」

これに尽きる。

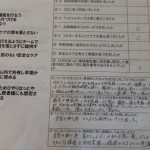

利用者さまのこころの声を見つける。

などと人により判断が曖昧なことを

目標にするのは、自分たちで自分たち

の首を絞めているようなものである。

実績も結果もどう扱ってよいのか悩む。

ここから前に進めない。メンバーの

モチベーションも下がってくる。

難しいことは何一つない。

利用者さまとの会話を楽しむ、笑顔を

一人でも多く増やす、一日4人の利用者

さまを笑顔にする。これで良いのである。

接遇は楽しんでするものである。

楽しくなければモチベーションは続かない。

できれば、会議も皆から見えないところで

話し合うよりも、見えるところで、笑いながら

すると、周りの職員は何を楽しそうにして

いるのだろうと活動に関心を持つ。

接遇委員会の活動に関心を持って下さいと

いうよりも10倍の効果がある。

あとは、委員会は実績が勝負。活動データもきちんと

数値化して出すことも大切である。

「接遇」という切り口で施設や病院を訪問するが、

実質的には組織作りのお手伝いである。

帰りの電車の中で、今日を振り返る。

私も今日を楽しんだであろうかと。

明日は北海道に出張。ほたてが目に浮かぶわ。

食べることしか楽しみがないのかしら。